我很荣幸能够为大家解答关于植物大战僵尸海豚阵容搭配的问题。这个问题集合囊括了植物大战僵尸海豚阵容搭配的各个方面,我将从多个角度给出答案,以期能够满足您的需求。

植物大战僵尸海底世界困难九攻略

注意观察僵尸的进攻节奏和特性,及时调整防御策略。例如,当僵尸即将接近防线时,可以使用具有快速攻击能力的植物进行反击。综上所述,通过合理利用传送带上获得的植物、选择合适的植物进行搭配以及注意僵尸的进攻节奏和特性,《植物大战僵尸》海底世界困难9的关卡是可以顺利通关的。

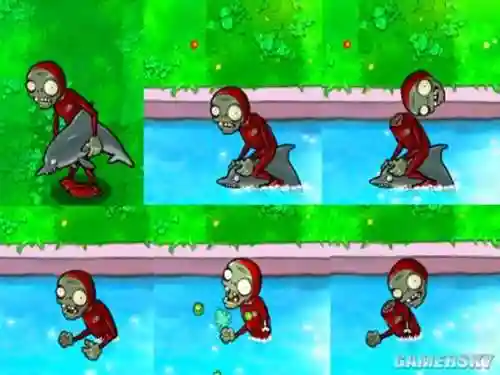

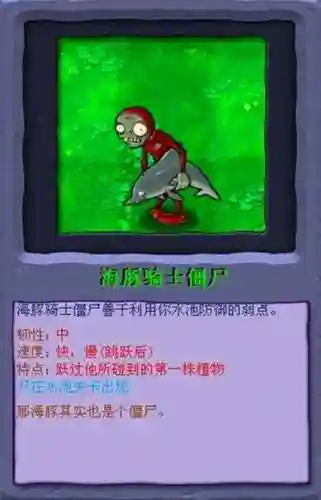

章鱼僵尸:用玉米投手的黄油定身或樱桃炸弹秒杀。 海豚僵尸:提前在2-3列放缠绕水草拦截。操作技巧开局优先种向日葵:前两波僵尸用土豆雷或缠绕水草拖延,快速积累阳光。控制水流影响:每隔5秒点击水面可短暂停止水流,辅助调整阵型。及时补睡莲:被冲走的睡莲会消失,需持续关注中前排。

策略与植物搭配:针对海底世界的困难关卡,玩家可以通过合理的策略和植物搭配来通关。即使装备不是顶级,也有可能通过巧妙的布局和植物选择来战胜僵尸。关键植物:在具体的植物选择上,天使星星果、阳光菇和氧气海藻是打通海底世界全部关卡的重要植物。

海底世界的攻略关键在于熟悉新地形和敌人,合理利用新植物和技能。了解新地形和敌人 在海底世界中,玩家会遇到前后夹击的新挑战,这意味着僵尸会从多个方向进攻。特别是新出现的僵尸,它们可能具有特殊的攻击方式或防御能力,玩家需要仔细观察并制定相应的应对策略。

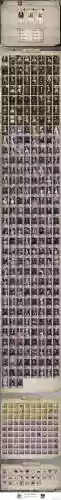

植物大战僵尸摆法两种完美阵型技巧

1、玉米炮的落点和节奏需注意,尤其是对待舞王僵尸、海豚骑士僵尸时,落点要准确,时间要控制得当。特殊僵尸应对:伽刚特尔需2炮轰,红眼僵尸需4炮。当这些特殊僵尸与其他僵尸同时出现时,要保持好发炮的节奏。第二种阵型摆法技巧:植物选择:4个双头向日葵确保阳光供应充足,2个香蒲对付气球僵尸。

2、开炮的节奏:基本原则是每波僵尸两炮,分别落在前场第8列一上一下沿岸的那两个格子,就可以炸掉一波新刷出来的僵尸。通常情况下,在一波僵尸被炸掉之后就会立刻刷出下一波僵尸,但是偶尔也有例外,详见第2条。

3、植物大战僵尸雪橇区攻略如下:向日葵布局:地面布局:地面上最后一行放置向日葵,随后选择双生向日葵进行升级,待阳光足够时,将所有向日葵升级为双生向日葵。水面上可根据实际情况选择是否放置向日葵。攻击性植物布局:地面倒数第二排:放置一排攻击性植物,如豌豆、玉米、西瓜等。注意,攻击性植物只能放置两排。

植物大战僵尸海底世界攻略

章鱼僵尸:用玉米投手的黄油定身或樱桃炸弹秒杀。 海豚僵尸:提前在2-3列放缠绕水草拦截。操作技巧开局优先种向日葵:前两波僵尸用土豆雷或缠绕水草拖延,快速积累阳光。控制水流影响:每隔5秒点击水面可短暂停止水流,辅助调整阵型。及时补睡莲:被冲走的睡莲会消失,需持续关注中前排。

海底世界的攻略关键在于熟悉新地形和敌人,合理利用新植物和技能。了解新地形和敌人 在海底世界中,玩家会遇到前后夹击的新挑战,这意味着僵尸会从多个方向进攻。特别是新出现的僵尸,它们可能具有特殊的攻击方式或防御能力,玩家需要仔细观察并制定相应的应对策略。

在《植物大战僵尸》的海底世界中,打河豚需要采取以下策略:避免过度惊扰:河豚在受到僵尸惊扰时会鼓胀起来,抵挡子弹攻击。因此,玩家应尽量避免让河豚受到过多的惊扰,以减少其鼓胀的程度和时间。这可以通过合理安排僵尸的进攻路线和节奏来实现。

《植物大战僵尸》海底世界的通关攻略主要包括以下几点:谨慎解锁:海底世界的难度相对较大,玩家在解锁这个世界时需要谨慎考虑。使用星星解锁时,要注意解锁所需的星星数量会随着已解锁的世界总数上涨。策略与植物搭配:针对海底世界的困难关卡,玩家可以通过合理的策略和植物搭配来通关。

植物大战僵尸炮流-《植物大战僵尸》经典梯子8炮流图文教程

1、《植物大战僵尸》经典梯子8炮流图文教程要点如下:阵型概述 核心思路:该阵型由吧友yxq_bd提出,以南瓜架和楼梯为核心,实现了后防无伤,极大提高了游戏的容错性和操作空间。空间利用:前方留了4排空位,确保了足够的操作缓冲空间,同时整个阵型仅占用22格,非常紧凑。

2、《植物大战僵尸》经典梯子8炮流图文教程概要:阵型核心思路 南瓜架楼梯:该阵型的创新之处在于利用南瓜架和楼梯的组合,既节省了空间,又增强了防御力。这一思路源自吧友yxq_bd,非常实用且强大。后防无伤:后防线设计得极为稳固,僵尸几乎无法接近,实现了无伤防守。

3、植物大战僵尸炮流-《植物大战僵尸》经典梯子8炮流图文教程要点如下:阵型特点:后防无伤:后防设计简单且强大,基本无需关注,实现无伤防御。操作空间:前方留有4排空位,提供足够的操作缓冲空间。紧凑高效:整个阵型只占22格,操作要求较高,但效率极高。

好了,今天关于“植物大战僵尸海豚阵容搭配”的话题就到这里了。希望大家能够通过我的讲解对“植物大战僵尸海豚阵容搭配”有更全面、深入的了解,并且能够在今后的生活中更好地运用所学知识。